Page 44 - 《鹿城年鉴2018》

P. 44

鹿城年鉴 2018

LUCHENG YEAR BOOK

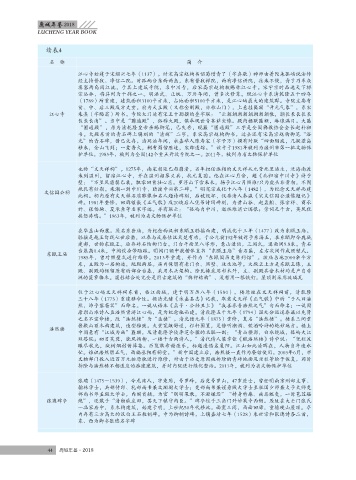

续表4

名 称 简 介

江心寺始建于宋绍兴七年(1137)。时宋高宗赵构书诏蜀僧青了(字真歇)禅师由普陀来孤屿说法传

经主持普寂、净信二院。时孤屿分东西两岛,东有普寂禅院,西有净信讲院,往来不便,青了乃率众

填塞两岛间江流,于其上建筑寺院,名中川寺,后宋高宗赵构敕赐称江心寺。宋宁宗时品选天下禅

宗丛林,将其列为十刹之一。明洪武、正统、万历年间,曾多次修葺。现江心寺系清乾隆五十四年

(1789)所重建,建筑面积3100平方米,占地面积5100平方米,是江心屿最大的建筑群。寺院主要有

前、中、后三殿及方丈室。前为天王殿(又称金刚殿,亦称山门),上悬挂匾额“开元气象”,系宋

江心寺 朱熹(字晦翁)所书。寺院大门边有宋王十朋撰的叠字联:“云朝朝朝朝朝朝朝朝散,潮长长长长长

长长长消”。当中是“圆通殿”,俗称大殿,供奉观世音菩萨坐像。殿内楹联匾额,琳琅满目。大匾

“圆通殿”,原为清乾隆皇帝亲赐御笔,已失存,现匾“圆通殿”三字是全国佛教协会会长赵朴初

书。大殿东首的青石碑上镌刻的“清辉”二字,系宋高宗赵构御书,过去还有宋高宗赵构御笔“浴

光”的青石碑,惜已失存。清同治年间,永嘉举人陈寿宸(字子万)撰有对联“四面烟波,几疑蓬岛

移来,金山飞到;一龛香火,剩有蜀僧胜迹,宋跸遗踪。”该寺于1981年被列为温州市第一批文物保

护单位,1983年,被列为全国142个重点开放寺院之一。2011年,被列为省文物保护单位

也称“文天祥祠”。1275年,南宋朝廷已趋崩溃。当年担任丞相的文天祥从元营死里逃生,泛海南渡

来到温州,留宿江心寺,并在温州招募义兵,抗元复国。他在江心月余,题《北归宿中川寺》诗于

壁:“万里风霜鬓已衰,飘零回首壮心悲。罗浮山下雪来未,扬子江心月照谁?只为虎头非贵相,不图

羝乳有归期。乘潮一到中川寺,暗渡中兴第二碑。”明宪宗成化十八年(1482),为纪念文天祥而建

文信国公祠

此祠。祠内原有文天祥石质雕像和名人题诗碑刻,后被毁坏,仅存清人秦瀛《宋文信国公造像题记》

碑。1981年整修,回廊镶嵌《正气歌》及20块后人凭吊诗词碑刻,为黄山谷、赵孟頫、张宗祥、商承

祚、张伯驹、夏承焘等名家字迹。并有联云:“孤屿自中川,逝水难消亡国恨;崇词足千古,英风犹

挟怒涛鸣。”1963年,被列为省文物保护单位

在华盖山西麓。原名东岳庙,为纪念西汉初东瓯王驺摇而建,明成化十三年(1477)改为东瓯王庙。

驺摇是越王勾践七世后裔,以参与反秦佐汉灭楚有功,于公元前192年被封予东海王,在东瓯即今鹿城

建都,世称东瓯王。后存砖石结构门台。门台平面呈八字形,悬山造顶,三间式,通面阔9.8米。青石

台基高0.4米,中间设垂带踏跺。明间门额中嵌楷体直书“东瓯王庙”青石匾,左右次间作成照壁式。

东瓯王庙

1985年,曾对照壁式进行维修。2013年重建,并作为“东瓯国历史陈列馆”。该庙占地2000余平方

米,主殿为一层构造,配殿两层。庙内保留有老门台、照壁、放生池等。大殿正上方是东瓯王像,主

殿、副殿均保留原有的部分台基,采用木头架构。除瓦椽采用杉木外,主、副殿其余木材均是产自非

洲的菠萝格木。梁柱结合处完全是用古建筑的“榫卯结构”,没有用一根铁钉。屋顶则采用琉璃瓦

位于江心屿文天祥祠东首,临江面城,建于明万历八年(1580)。楼原址在文天祥祠前,清乾隆

三十八年(1773)重建移今址。据清光绪《永嘉县志》记载,取意文天祥《正气歌》中的“于人曰浩

然,沛乎塞苍冥”而命名。一说从语本《孟子·公孙丑上》“我善养吾浩然之气”句而命名;一说因

唐朝山水诗人孟浩然曾游江心屿,是为纪念他而建。清乾隆五十九年(1794)温处分巡道秦瀛以先贤

之名不宜命楼,改“浩然楼”为“孟楼”。清光绪元年(1875)重修,复名“浩然楼”。楼系三间重

檐歇山顶木构建筑,造型雅致。大堂宽敞舒适,栏杆围置,是静听潮韵、饮酒吟诗的绝妙地方。楼上

浩然楼

中间悬有“江城为画”匾额,及清乾隆学使李芝令撰的名联一副:“青山横郭,白水绕城,孤屿大江

双塔院;初日芙蓉,晓风扬柳,一楼千古两诗人。”清代诗人梁章钜《赋浩然楼》诗中说:“凭栏泼

眼尽秋光,城树烟村俯莽苍。历览敢希谢康乐,标题漫借孟襄阳。江山如此清晖在,人物当年逝水

忙。谁识浩然留正气,西偏丞相有祠堂。”新中国建立后,浩然楼一直作为餐馆使用。2003年6月,市

文物部门投入近百万元按原貌进行维修,对由于历史原因被拆除的青砖地面及坐栏等给予恢复,同时

拆除与浩然楼不相适应的添建建筑,并对内院进行绿化整治。2011年,被列为省文物保护单位

张璁(1475一1539),今龙湾人,字秉用,号罗峰,后更号罗山,47岁进士,曾任明南京刑部主事、

翰林学士,兵部侍郎、礼部尚书兼文渊阁大学士;吏部尚书兼谨身殿大学士至柱国少师兼太子太师吏

部尚书华盖殿大学士,内阁首辅。为官“刚明果敢,不避嫌怨”“持身特廉、痛恶赃吏,一时苞苴路

张璁碑亭 绝”,还敢于“清勋戚庄田,罢天下镇守内臣。”碑亭位于三角门外妙果寺西侧。原址在大士门张氏

一品家庙中,系木构建筑,始建于明,上世纪50年代移此。面宽三间,西面回廊,重檐硬山屋顶。亭

内存有三方高大的汉白玉石敕制碑。中为御制诗碑,上镌嘉靖七年(1528)朱世宗和张璁诗各二首,

东、西为御书张璁名字碑

44 鹿城年鉴·2018