Page 158 - 《天台行旅》

P. 158

丰溪水量少了,无法再通木筏,但平桥镇新兴筛网产业,经济非常繁荣,与

杜桥、路桥合称为三桥。

平桥镇的得名缘于横跨于始丰溪上的一座石桥,始建于明代,长 300 余

米,是联络溪南溪北的必由之路,镇上一条丰姿绰约的平头潭老街,也是明

代时期的古建。每当节日,古老的沿街老屋挂起了红灯笼,别有一番民俗情味。

这条老街东西方向延伸,经过一个小庙一座石桥。石桥始建于清乾隆年间,

长不过三四米,现修为水泥桥,是平头潭街与岩头背的交通要道。

▲ 青山岊 范旭初 摄 岩头背这段溪流相当温和宁静,当地人又叫它为文溪。早时溪畔有一座

文溪中学,旧址就在今天的平桥中学。少年陆蠡就在那里课读。大学中文系

建筑形制如同新昌石城大佛寺,奉开山祖师和康熙灵位,传说康熙在甲戌年 课本《中国现代文学作品选》说,“陆蠡(1908——1942)原名陆圣泉,浙

梦中到此,下旨对庙宇进行整修。其下岩穴又称为黑洞,则为历代民工采石 江天台人,1942 年他作为留守上海文化生活出版社的负责人,被日本敌特机

留下的岩宕,外洞宽有几百平方,内洞则纵横交错,犹如迷宫,需举火把在 关逮捕,在监狱中英勇不屈,最后被秘密杀害。”寥寥数语,不尽人意。陆

向导带领下,方可进入,以免迷路。其风韵不亚温岭的长屿硐天。齐周华曾 蠡小时侯嬉戏于这条始丰溪上,他专门写了一篇散文《溪》:“故乡的山水

记游览黑洞的情形: 如蛇啮一般萦回在我的记忆中了”,

“我如怀念母亲一样怀恋着故乡”,“倘

或深至半里及二三里许,人各壁挂一灯,灯光点点如萤。洞内气蓬勃如 若我将来做了大官来,则挂冠后,辟芜

甑中蒸,至夏则气敛。所以冬寒甚,则此反热涣汗,夏热甚,则此反冷侵肌也, 芟秽,葺草舍于山崖水际,岂不清高之

(岩庵)亦可谓宝山矣。 至?”而今这一切都随溪无声地流远了。

陆蠡故居岩头背下面的岩头下村。

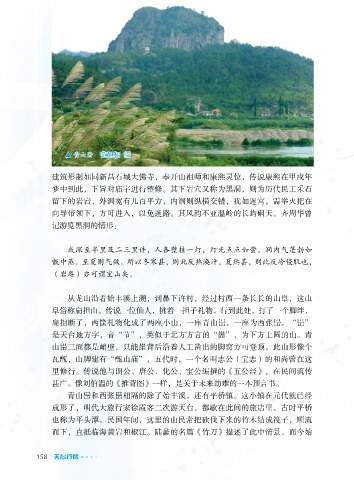

从龙山沿着始丰溪上溯,到鼻下许村,经过村西一条长长的山阜,这山 始丰溪水经过岩头背,不断回旋,在岩

阜俗称扁担山。传说一位仙人,挑着一担子礼物,行到此处,打了一个脚绊, 渚下淘挖出一个深深的平头潭。岩头下

扁担断了,两筐礼物化成了两座小山,一座青山岊,一座为西张岊。“岊” 沿溪矮小的石板屋,古朴简陋而寒酸,

是天台地方字,音“节”,类似于北方方言的“崮”,为下方上圆的山。青 屋边的池塘早已干涸,被蓼草掩盖得严

山岊三面都是峭壁,只能崖背后沿着人工凿出的脚窝方可登顶。此山形像个 严实实了。过一条狭长的小巷,见到一

瓦甑,山脚建有“甑山庙”,五代时,一个名叫志公(宝志)的和尚曾在这 座二层的三合院,便是陆蠡的祖居了,

里修行。传说他与朗公、唐公、化公、宝公编撰的《五公经》,在民间流传 石匾上书“瑞气东临”四个遒劲的大字,

甚广。像刘伯温的《推背图》一样,是关于未来劫难的一本预言书。 相传是陆蠡父亲陆宗兰的手笔,陆宗兰

青山岊和西张岊相隔的除了始丰溪,还有平桥镇。这小镇在元代就已经 是当地的乡村名儒。曾题写过“辟虎堂”、

成形了,明代大旅行家徐霞客二次游天台,都歇在此间的旅店里。古时平桥 “一匏堂”,“殪虎堂”等,却难寻旧

也称为平头潭。民国年间,这里的山民常把砍伐下来的竹木结成筏子,顺流 迹了。听人介绍,陆蠡与原配的夫人陆

而下,直抵临海黄岩和椒江。陆蠡的名篇《竹刀》描述了此中情景。而今始 小梅的洞房就在那厢房里。余小梅为平 ▲ 现代散文家陆蠡故居 蒋冰之 摄

158 天台行旅 大溪溯流,度尽沧桑 159