Page 156 - 《天台行旅》

P. 156

天台历代武风炽盛,也是中国南拳的发祥地,流行的有黑虎拳、南八卦拳、

杨家拳、南猴拳、罗汉拳、板凳拳、蛇拳、醉拳等,其中大洪拳、小洪拳则

是天台民间编创流行的特有武术套路。清代玉湖村人洪时雍与洪式抡等在此

率领众乡民读书习武,蔚成风气。太平军把他招至麾下,因作战勇敢,侍王

李世贤将他改名为洪士勇,并赐予飞虎旗一面,飞虎旗陈列在如来古洞旁的

文物室内。一同陈列的有洪士勇练武用过的大刀、戟、斧、剑、短刀等,其中,

大刀原重一百二十斤,这些珍贵的文物是当地百姓捐献和收集起来的。天台

乡村百姓尚武,武风炽盛,闻名遐迩,明代紫凝山有高道名宗衡著作《易筋经》,

伪托达摩之名,却被奉为少林寺武学经典。

如来古洞依崖而建。一座乡村的三层佛殿,有点像新昌的大佛寺,佛殿

里面是幽邃的洞府,供奉如来地藏诸尊,皆面北沉思,此洞原名师姑庵,明

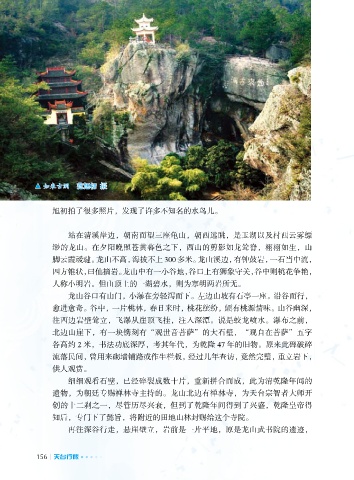

▲ 如来古洞 范旭初 摄

代崇祯年间,才改成佛殿供奉如来,始称如来洞。如来洞边有观音阁等,依

附绝壁中凿出的小路攀登,沿石磴拾级而上,横走即到龙山顶。依松眺望,

旭初拍了很多照片,发现了许多不知名的水鸟儿。 赤城山、桐柏山和东横山历历在目。而三龟山变成了三面猎猎舒展的大旗了。

往西而行,是一个精美的小湖,水波粼粼,映现着日光。此处原为弯塘水库,

站在清溪岸边,朝南而望三座龟山,朝西远眺,是玉湖以及村西云雾缥 现成了天湖景区。其北,一林中小庙形制朴素,与山村民居无二,每逢初

缈的龙山。在夕阳晚照苍黄暮色之下,西山的剪影如龙耸脊,栩栩如生,山

一十五或神佛圣诞,附近的老太老爷都聚集在这里念经拜忏,宿殿直到天明,

脚云霞叆叇。龙山不高,海拔不上 300 多米。龙山溪边,有钟鼓岩,一石当中流, 或称“坐庚申”,三年一期,相当虔诚,有老树数棵,树干生在小庙的院子里,

四方锥状,曰仙摘岩。龙山中有一小谷地,谷口上有狮象守关,谷中则桃花争艳,

如同屋柱,枝干却从屋顶上冲出。

人称小明岩。但山顶上的一湖碧水,则为寒明两岩所无。 龙山附近鼻下郑村,有一处松隐居,是智者大师的隐居地,齐召南将其

龙山谷口有山门,小瀑在旁轻泻而下。左边山坡有石亭一座。沿谷而行,

列为天台山小十景之一,称“松隐林泉”。转弯上坡,有岩石壁立,山道从

愈进愈奇。谷中,一片桃林,春日来时,桃花缤纷,颇有桃源情味。山谷幽深, 一线的壁缝穿过,没有石级,只有一排岩孔凿在岩石之中,仅供一人用脚尖

往西边岩壁耸立,飞瀑从崖顶飞挂,注入深潭。说是蛟龙喷水。瀑布之前,

踩踏依附,一不小心就摔得头破血流、鼻青脸肿,此为石门关,石门之后,

北边山崖下,有一块镌刻有“观世音菩萨”的大石壁,“观自在菩萨”五字 豁然开朗,山花烂漫,松竹青翠,几间石屋,就是当年智者大师修禅的地方,

各高约 2 米,书法功底深厚,考其年代,为乾隆 47 年的旧物。原来此碑破碎

最早的松隐居,地方甚少,仅能容膝。只够一人静坐,明代建成佛殿,后被火焚,

流落民间,曾用来砌墙铺路或作牛栏板,经过几年查访,竟然完璧,重立岩下, 现在建筑已非旧物。松隐居旁溪水之中,有平底螺蛳,传说是智者大师救下

供人观赏。

的生灵。

细细观看石壁,已经碎裂成数十片,重新拼合而成,此为清乾隆年间的 龙山脚下滩林茂盛,亦是休憩的佳处。可野炊,可漂流,可聚饮,也可

遗物,为朝廷专赐禅林寺主持的。龙山北边有禅林寺,为天台宗智者大师开

漫游。溪上长木桥横架,通向南岸,沿此行走,穿过松林,经过田野和村庄,

创的十二刹之一,尽管历尽兴衰,但到了乾隆年间得到了兴盛,乾隆皇帝得 直达岩庵。岩庵所在的山洞,为曌山洞,狭长如马蹄形,与如来洞隔溪相对。

知后,专门下了懿旨,将附近的田地山林封赐给这个寺院。

那里也是智者大师的栖居之所,亦幽静非常。岩庵也叫白云庵,是隋代的古

再往深谷行走,悬崖壁立,岩前是一片平地,原是龙山武书院的遗迹, 刹,历史地位与国清寺不相上下。为智者大师开辟的护法伽蓝之庙,四层庙宇,

156 天台行旅 大溪溯流,度尽沧桑 157