Page 37 - 品读三门——民俗三门

P. 37

及五太尉神牌。出迎时放三连铳,起乐列队,全副鸾 4. 高枧鼓亭抬阁

驾开道。出迎时,但见焰火如花,彩旗猎猎,狮子腾挪

č̾Ďൎძჷ

引路,白象、犀牛、麒麟、梅花鹿、四不像——五兽依

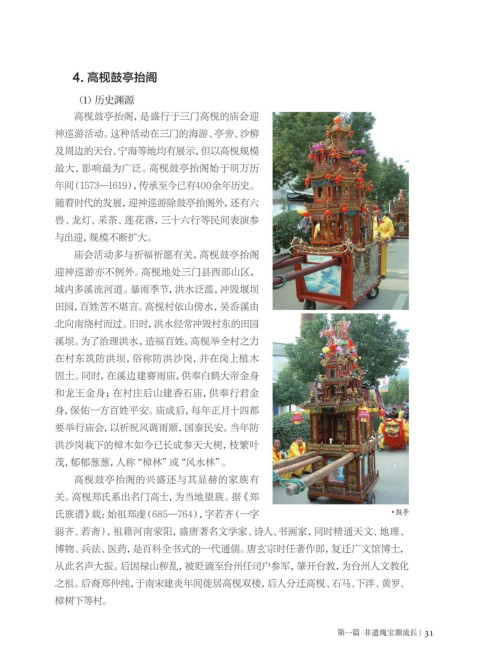

高枧鼓亭抬阁,是盛行于三门高枧的庙会迎

次紧随其后,鼓亭抬阁压阵。五兽之上,各坐“太子、

神巡游活动。这种活动在三门的海游、亭旁、沙柳

何仙姑、玄武帝、皇帝、仙翁”;抬阁之内端坐“花木

及周边的天台、宁海等地均有展示,但以高枧规模

兰”“岳家将”。十三记锣铿锵,好不威风;“三五七”

最大,影响最为广泛。高枧鼓亭抬阁始于明万历

牌雄浑,煞是壮观。坐骑人物均由孩子饰扮,戏剧服

年间(1573—1619),传承至今已有400余年历史。

饰、戏剧脸谱,色彩浓烈,有较强的观赏性;六兽开道

随着时代的发展,迎神巡游除鼓亭抬阁外,还有六

乐队伴奏是十三记锣,鼓亭抬阁伴奏曲调是“三五七”

兽、龙灯、采茶、莲花落,三十六行等民间表演参

牌,乐感强烈,节奏鲜明,两者相得益彰,若进行曲。

与出迎,规模不断扩大。

六兽出迎时,沿途百姓争相观看,熙熙攘攘,万人空巷。出迎巡展线路亦有规定,

庙会活动多与祈福祈愿有关,高枧鼓亭抬阁

从太尉庙出发,在城关主街道绕一周后回转太尉庙结束。

迎神巡游亦不例外。高枧地处三门县西部山区,

č́Ďᇅቔၜ

域内多溪流河道。暴雨季节,洪水泛滥,冲毁堰坝

“六兽”制作考究,且代有传人。制作时,按“六兽”形态,用木做架,一般高2米,

田园,百姓苦不堪言。高枧村依山傍水,吴岙溪由

长约3米。旧时,用各色布裹皮,外贴符合各兽花纹的剪纸或布贴,如梅花鹿用梅花;

北向南绕村而过。旧时,洪水经常冲毁村东的田园

麒麟用鱼鳞等,惟妙惟肖。随着时代的发展,制作材料及制作技巧亦有所变化。现在,

溪坝。为了治理洪水,造福百姓,高枧举全村之力

一般用呢绒裹皮,犀牛用黑绒,白象用白绒,狮子用黄绒再披长毛,“四不像”用棕绒等

在村东筑防洪坝,俗称防洪沙岗,并在岗上植木

等,制作时采用现代化的声光电,在“六兽”体内安装彩灯,眼睛用灯泡取代,“六兽”

固土。同时,在溪边建赛雨庙,供奉白鹤大帝金身

通体透亮,熠熠发光,更具美感和观赏性。原本,“六兽”或抬阁均由人抬着行进,现在

和龙王金身;在村庄后山建香石庙,供奉行君金

则改为用机动车承载,但也失去了旧时随音乐节拍颠、摇、翘、抖的趣味,难以体现原

身,保佑一方百姓平安。庙成后,每年正月十四都

始的野性之美。海游六兽迎神出游,一直以来为当地人民喜闻乐见,多次参加县元宵节

要举行庙会,以祈祝风调雨顺,国泰民安。当年防

民间艺术大会串及踩街活动,具有较高的观赏性。

洪沙岗栽下的樟木如今已长成参天大树,枝繁叶

č͂ĎԮӵЌ

茂,郁郁葱葱,人称“樟林”或“风水林”。

在漫长的历史长河中,海游六兽经过一代又一代的传承,走到了今天,使得这一古

高枧鼓亭抬阁的兴盛还与其显赫的家族有

老的民俗活动能以活态的形式呈现。随着时代的发展,海游六兽的传承面临着诸多的

关。高枧郑氏系出名门高士,为当地望族。据《郑

问题,“文革”时期的断层导致传承人队伍青黄不接,年轻一代缺乏参与热情,土生土

氏族谱》载:始祖郑虔(685—764),字若齐(一字

长的草根娱乐与传统信仰难以抵御现代“洋快餐”娱乐的冲击,乡愁只留下一个渐行

弱齐、若斋),祖籍河南荥阳,盛唐著名文学家、诗人、书画家,同时精通天文、地理、

渐远的背影。为了弘扬传统文化,把根留住,三门县文化部门高度重视,建立保护工作

博物、兵法、医药,是百科全书式的一代通儒。唐玄宗时任著作郎,复迁广文馆博士,

专门机构,组织专家进行田野调查,深入挖掘、整理海游六兽文化、制作专题音像,通

从此名声大振。后因禄山秽乱,被贬谪至台州任司户参军,肇开台教,为台州人文教化

过街道文化站开展宣传、普及、培训等活动,建立传承人队伍,重点培养年轻传承人,

之祖。后裔郑仲纯,于南宋建炎年间徙居高枧双楼,后人分迁高枧、石马、下洋、黄罗、

使这一古老的习俗焕发新的生机活力。

樟树下等村。

30 | 民俗三门 第一篇 非遗瑰宝源流长 | 31