Page 343 - 《鹿城区志》

P. 343

. 234 . 温州市鹿城区志 卷五 市政建设 . 235 .

以内外 2 个环道交叉组成的道路网络进行建设。 改建了解放南路、吴桥路、信河街、荷花路、莲花

20 世纪 80 年代中期,开始旧城改建工作,人 路、五马街、公园路东段、广场路口、解放北路等,

民路是第一条在旧城改建中建造的道路。从 1988 共计长度 6315 米。

卷五 年到 1999 年,相继完成了人民西路、人民中路、 截至 2003 年底,以主干路连接全区各组团的

人民东路、府前街、胜利路、小南路、飞霞南路、 主要道路,为贯穿全区和组团之间的交通服务,车

安澜亭、新村路、西城路、马鞍池路、环城东路等 速为 40 公里 / 小时~ 60 公里 / 小时,道路红线宽

൧ᆟࡹഡ 12 条路段的改建工作。2001 年 8 月信河街南段建成, 度为 40 米~ 50 米。建成后主要道路有 23 条,其

2003 年春节信河街北段建成通车。2001 年 11 月完 中东西向有江滨路、百里(东、西)路、人民(东、

成吴桥路拓宽工程,全长 540 米,宽 36 米,为双 中、西)路、鹿城路、黎明路、马鞍池路、学院路、

向六车道。2000 年 7 月开始改建五马街道路,全长 城南大道、瓯海大道等,南北向有过境公路、勤奋

鹿城古城水道交错,桥梁众多。清末,温州城周长 18 里,面积 3.8 平方公里,有 7 座城门,大小街巷 184 条。

424 米,并对纱帽河、解放北路等进行修整。2002 路、信河街、解放路、环城东路、飞霞路、民航路、

民国 22 年(1933),面积扩大到 4.8 平方公里,全城大小道路增加到 244 条。中华人民共和国成立后,大量

年拓宽了广场路卡口。从 2000 年开始,陆续建成、

翻修道路,改建桥梁和下水道,初步改善了城市交通和市民生活环境。20 世纪 60 年代~ 70 年代,经历自然

灾害和“文化大革命”,市政建设一度陷入困境。

1984 年,市政府制定城市总体规划,城市布局沿江向东呈带状发展,建成区面积扩大。经过 20 年改建,

至 2003 年,城内 3.5 米宽度以上道路总面积 503.1 万平方米,长度 224.88 公里,人均占道路面积 12.7 平方米, 第二节节构节筑

其中 8 米以上主干道总长 90.73 公里,面积 350 万平方公里。各类桥梁 87 座,其中 1984 年建成的温州瓯江大桥,

使瓯江南北交通连为一体。特别是 3 条雨污合流排水主管道和东、南、西线排污干管工程的建成以及市中心污

水处理厂的投入使用,提高了城市排水排污能力。2003 年,西向污水处理厂和杨府山污水处理厂工程开工建设。 温州旧城道路狭窄,大街宽 4 米~ 5 米,小巷 道。1978 年~ 1984 年,原翻修的 12 条青、红砖路

城内照明路灯共有 47685 盏,是 1949 年 234 盏的 204 倍。 宽仅 2 米~ 3 米,路面砖石结构。民国时期,拓宽 面全部改建为沥青路面。此外,飞霞北路、蝉街等

全区市政建设专业队伍不断壮大,工程施工由过去的人工操作发展到机械化。市政建设中,“重新建轻 11 条街巷,铺筑新路的只有五马街、忠孝路(今永 36 条街巷先后也改建为沥青路面。

维修、重基建轻管理”的现象有待改善,市政建设与城市发展和人口增长的速度相比,还稍欠落后。 川路)和永楠路。 20 世纪 80 年代中期开始的道路改建工作,在

中华人民共和国成立后的 1950 年~ 1957 年, 后来的使用中发现不少问题,最主要的是宽度不够,

翻修主要道路 12 条,长 9.17 公里,面积 10 .94 万平 造成经常堵车。道路建设沿用的是中小城市标准,

方米。其中信河街、百里路、公园路及康乐坊在修 原有次干路建设标准为 20 米~ 40 米,实际更低,

ֻ၂ᅣᅣࢧᅣཛྷ 路时将路旁河道改为下水道,以拓宽路面。1957 年 很难保障机动车双向 4 车道,实现次干路的交通集

人民(中、西)路铺设第一条柏油路面。1960 年将 散和服务功能。此后几年中,拓宽、改造了不少道路,

谢池巷原河道改为下水道,设街心花坛,两侧为单 其中交通卡口有南站、小南门桥、中山桥、清明桥、

第一节节布节局

行线车行道,铺沥青路面。1961 年~ 1962 年,拓 四顾桥、河屿桥、兴文里和大士门等 8 处,交通堵

建望江东路,总宽 30 米,其中车行道 14 米。路北 塞现象得到缓解。街、巷(弄)道路维修工程依靠

旧时,境内主要道路为二纵四横。南北走向2条: 府前街。逐年形成棋盘式的格局。清代,道路按厢 沿江设立花坛,广植花木。1965 年,拓建和平路, 街道、居委会筹集资金,参加现场施工管理。

一为大街(今解放路),由大南门到朔门,一为信 隅划分。城内四隅:东南隅坊巷 28 条,东北隅 23 条, 东接百里西路,西通下横街。同年,建吴桥路,接 经历年建设,全区 11 条主干道大部分红线宽

河街,从来福门通永清门(今麻行僧街)。东西走 西南隅 46 条,西北隅 40 条。城外四厢:城南厢坊 通小南路至飞霞南路,形成市区环状交通。兴建环 度已达 40 米~ 50 米。至 2003 年,城内 3.5 米宽度

向 4 条:一是百里坊通西门,二是康乐坊通东门, 巷 18 条,广化厢 15 条,望江厢 9 条,集云厢 5 条。 城东路时,利用原东护城河改建为排水总沟,筑成 以上的道路有 113 条,总面积 503.09 万平方米,长

三是府城殿巷、道前街、府头门及打锣桥连成的 1 中华人民共和国成立后,建成区面积不断扩大, 总宽 26 米,其中车行道宽 16 米的沥青路面,北接 224.88 公里。10 米宽度以上主要道路 31 条,此外

条(今广场路),四是五马街、蝉街、县城殿巷(今 城市道路布局发生变化。1956 年~ 1959 年建成西 望江东路,南接飞霞南路,成为东部的主要交通干 还有南浦路、飞霞桥路、飞霞北路、矮凳桥路、康

公园路)连成 1 条。 山公路和温状公路。1961 年~ 1962 年,拓宽望江

五代后梁开平年间(907 ~ 910),城内建“子 东路,建成宽30米的沿江大道。1965年,拓宽和平路。

̿̽̽̀ ୍ӬӬ൧ ̾̽ ॺ؇ၛഈᇶေ֡ਫ਼౦ঃ

城”(官署所在地),周长 1515 米,四面有濠, 20 世纪 70 年代中期建吴桥路,接通小南路至飞霞南

四门各通街道:东接大街、南为鼓楼街,西是城西街、 路,全长 1261 米,形成市区环状交通。1975 年,兴 表 5-1

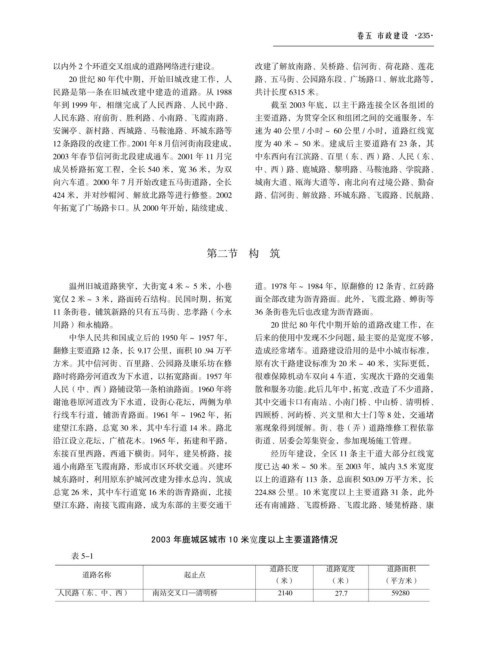

北叫仓桥街。北宋绍圣二年(1095),知州杨蟠重 建环城东路,全长 1450 米,其中除北段涨桥头至安 道路名称 起止点 道路长度 道路宽度 道路面积

定鹿城街坊为 36 坊。明代增加到 60 坊,坊与坊之 澜亭一段路宽 10 米外,其余宽度均为 26 米~ 28 米。 (米) (米) (平方米)

人民路(东、中、西) 南站交叉口—清明桥 2140 27.7 59280

间有道路相通。正德年间(1506 ~ 1521),开辟 1978 年后,按照城市规划,以“六横八纵”为骨干,