Page 35 - 《品读三门》之《海上三门》

P. 35

图二十四担,于槽上灌沃海水,渗其周时,泥溶 长狭缝,系用石叠成。灶

水溢,卤方流出池内,随涂之咸淡,为卤之多 之中心,用五寸转方石块

寡”。 叠高四尺五寸,上置十字

测试卤水盐度浓淡,自宋始采用石莲测试 架,置煎锅四口于其上。

法。姚宽《西溪丛语》记述:“予监台州杜渎场 把卤放入锅(盘)内,用烈

时,以莲子试卤,择莲子重者用之,卤浮三莲四 火煎,将卤煎干即成盐。

莲味重,五莲尤重。莲子取其浮而直,若两莲 每灶开煎一次用卤6担,

·刮泥淋卤

直,或一直一横,即味差薄,若味更薄,则莲沉 约可成盐150斤,一昼夜可

于底,而煎盐不成。”民国初年,采用波美比重 煎8次,每灶年产720担。

计测量卤水浓度。 č̀Ďೲ

摊灰制卤。 至清末,开始采用日

始 于何时,史无明确记载,清乾隆年间 晒之法。长亭场东乡内场

(1736—1795),灰晒已兴。晚清,均用摊灰制 筑盐坦,煎、晒并产,较南

卤。《盐法通志》载:“长亭场制盐,分煎熬、晒 乡外场为先。南乡外场于

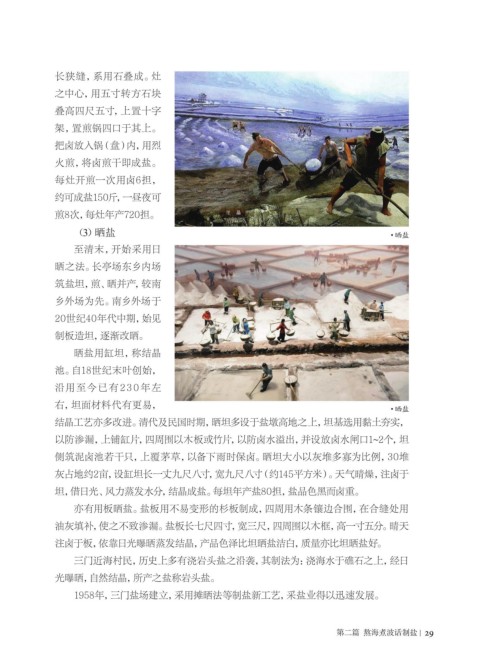

制两种。晒盐只有晒坦,无晒板;采卤只用灰 20世纪40年代中期,始见

淋,不用刮泥。”其优点为省力、省人工、得卤 制板造坦,逐渐改晒。

·摊灰制卤

多、一年四季无差别。采用摊灰制卤,是制盐业 晒盐用缸坦,称结晶

的一大进步。 池。自18世纪末叶创始,

灰晒法制卤,须先筑塘御潮,建水闸纳潮 沿用至今已 有 2 3 0 年左

排淡,于塘内开辟灰场,设置漏碗、卤池;在灰 右,坦面材料代有更易,

场上铺灶灰作为在海水中吸取盐分的介质。摊 结晶工艺亦多改进。清代及民国时期,晒坦多设于盐墩高地之上,坦基选用黏土夯实,

灰制卤有八道工序:纳潮,泼水,摊灰,掠灰与 以防渗漏,上铺缸片,四周围以木板或竹片,以防卤水溢出,并设放卤水闸口1~2个,坦

扫边灰,搪灰,挑灰,整漏,灌水化卤。此法大 侧筑泥卤池若干只,上覆茅草,以备下雨时保卤。晒坦大小以灰堆多寡为比例,30堆

大减轻了盐工的体力付出,制盐效率也大大提 灰占地约2亩,设缸坦长一丈九尺八寸,宽九尺八寸(约145平方米)。天气晴燥,注卤于

·集卤蒸发

高。 坦,借日光、风力蒸发水分,结晶成盐。每坦年产盐80担,盐品色黑而卤重。

č̿Ďࡘ 亦有用板晒盐。盐板用不易变形的杉板制成,四周用木条镶边合围,在合缝处用

由卤制盐,分煎、晒两法。煎灶设置,各场 油灰填补,使之不致渗漏。盐板长七尺四寸,宽三尺,四周围以木框,高一寸五分。晴天

不同,分铁盘煎盐,铁锅煎盐。长亭场用铁锅, 注卤于板,依靠日光曝晒蒸发结晶,产品色泽比坦晒盐洁白,质量亦比坦晒盐好。

每灶4~5口;杜渎场用铁盘,每灶置铁盘4口。 三门近海村民,历史上多有浇岩头盐之沿袭,其制法为:浇海水于礁石之上,经日

煎灶用泥筑成方形,每方宽约七尺,高五尺,在 光曝晒,自然结晶,所产之盐称岩头盐。

地上者尺许,在地下者四尺,灶口长方,仅留细 1958年,三门盐场建立,采用摊晒法等制盐新工艺,采盐业得以迅速发展。

·煎盐

28 | 海上三门 第二篇 熬海煮波话制盐 | 29