Page 85 - 品读三门——民俗三门

P. 85

၂aರӈൊো

1. 做豆面 2. 捣麻糍

麻糍作为民间传统的特色食品,有着多种吃法,可现捣现吃,也可蒸、煎成咸麻

豆面,以番薯磨成山粉制作而成,其色泽呈灰绿色,半

糍、鸡蛋麻糍、糖麻糍、卷糍等。尤其是给小孩做“够周”时,麻糍是必不可少的一种食

透明、筷子状粗细,可作菜肴,也可当作主食。旧时,亭旁山

品与礼品。捣麻糍技艺及习俗不仅在亭旁,而且在三门县各乡镇广为流布。

区人们往往将番薯豆面作为副食和礼品馈赠。番薯豆面的

自古以来,三门民间的捣麻糍,除了为庆贺丰收、逢年过节设宴聚餐外,更主要的

制作技艺,也曾广泛分布亭旁的山区和半山区村庄。

是为了小孩的够周礼俗。当小孩“够周”时,亲戚朋友都要为之赴宴并送贺礼,主人家

番薯豆面制作工艺比较简单,先是准备一只开口的面

事先必须捣制麻糍,一来酒宴上要吃够周麻糍,二来回篮还礼要送麻糍。时至今日,三

罐,一般为铁皮所制,高约12厘米、直径约18厘米,底部匀

门广大农村地区仍然保留着这些传统习俗。

·提取番薯粉 称的钻有18个直径约为一厘米的洞,即所谓的面眼。罐壁上

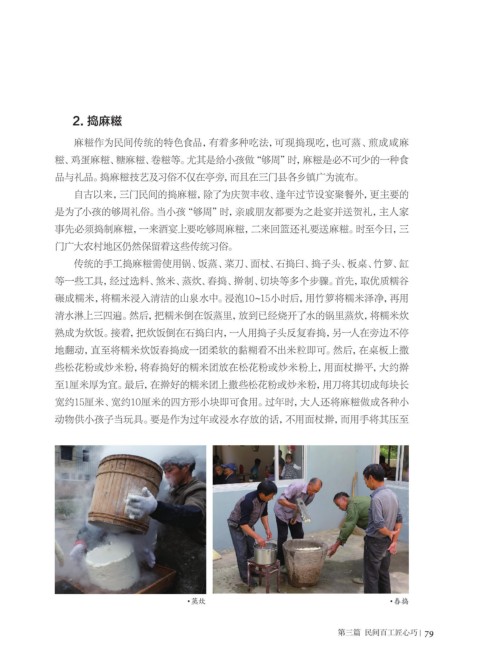

传统的手工捣麻糍需使用锅、饭蒸、菜刀、面杖、石捣臼、捣子头、板桌、竹箩、缸

口钻三个小洞,穿上小绳或小铁丝,用来挂面罐。再是揉山

等一些工具,经过选料、煞米、蒸炊、舂捣、擀制、切块等多个步骤。首先,取优质糯谷

粉,将山粉与适量的水糅合,用力揉成面团。锅里盛约七成

碾成糯米,将糯米浸入清洁的山泉水中。浸泡10~15小时后,用竹箩将糯米泽净,再用

的水,旺火将水烧开。然后,将揉好的粉团装入面罐,挂在

清水淋上三四遍。然后,把糯米倒在饭蒸里,放到已经烧开了水的锅里蒸炊,将糯米炊

锅正中的上方,使面罐里的山粉从面眼中自然漏出而下垂,

熟成为炊饭。接着,把炊饭倒在石捣臼内,一人用捣子头反复舂捣,另一人在旁边不停

逐渐由粗变细,溜入开水中时其断面直径恰好在2毫米左

地翻动,直至将糯米炊饭舂捣成一团柔软的黏糊看不出米粒即可。然后,在桌板上撒

右。豆面条落进开水中即熟,然后将其用长竹筷撩起,放入

些松花粉或炒米粉,将舂捣好的糯米团放在松花粉或炒米粉上,用面杖擀平,大约擀

·搅拌打糨 盛有冷水的木桶里。等到完全冷却时,再用手将豆面捋直,

至1厘米厚为宜。最后,在擀好的糯米团上撒些松花粉或炒米粉,用刀将其切成每块长

按照约1.5米的长度用剪刀剪断。最后,将其一挂一挂地挂

宽约15厘米、宽约10厘米的四方形小块即可食用。过年时,大人还将麻糍做成各种小

在事先准备好的竹竿上晾晒。豆面在晾晒期间还需要扒面,

动物供小孩子当玩具。要是作为过年或浸水存放的话,不用面杖擀,而用手将其压至

扒面有三道工序。一是用手把豆面扒散,待豆面稍干些时,

再把豆面扒开,均匀地摊满竹竿,若遇结板,可泼少许水辅

助扒散。第三次扒面,是将粘连的豆面逐根分开,使其在竹

竿上晒干。等差不多完全干燥时,把豆面连同竹竿从晒面柱

·捞豆面

上取下平放于地上,在阳光下再晒一会儿,然后抽出竹竿,

将豆面捆扎贮藏,或包装面市。

传统的豆面制作是一种纯手工体力劳动,不仅费力,而

且效率也低。因此,多数有较大规模的豆面制作工场,均采

用机器生产豆面的方法,这使传统的手工制作面临极大的

挑战。即使如此,亭旁许多村庄如今仍有少数手工作坊存

在,而一些家庭则自制以满足家庭成员食用需求。

·晒豆面 ·蒸炊 ·舂捣

78 | 民俗三门 第三篇 民间百工匠心巧 | 79