Page 117 - 《天台行旅》

P. 117

连山峨峨,四野皆碧;茂树郁郁,四时并青。大岩之前,横岭之上,双峰如阙,

中天豁开。长涧南泻,诸泉合漱,一道瀑布,百丈悬流,望之雪飞,听之风起。

接着崔尚又写道:

石梁翠屏可倚也。琪树珠条可攀也。仙花灵草,春秋互发;幽鸟清猿,

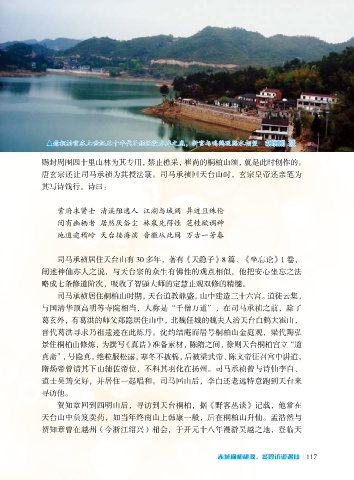

晨暮合响,信足赏也。始丰南走,云嶂间起;剡川北通,烟岑相接。东则亚 ▲老桐柏宫在上世纪五十年代已经沉没水库之底,新宫与鸣鹤观隔水相望 胡明刚 摄

入沧海,不远蓬莱;西则浩然长山,无复人境。总揽奥秘,郁为秀绝,苞元

气以混成,镇厚地而安静。非夫神与仙宅,仙得神营,其孰能致斯哉? 赐封周围四十里山林为其专用,禁止樵采,崔尚的桐柏山颂,就是此时创作的。

唐玄宗还让司马承祯为其授法箓。司马承祯回天台山时,玄宗皇帝还亲笔为

继王乔鸣鹤、葛玄炼丹之后,在唐代,迎来了一位司马炼师,那就是的 其写诗饯行。诗曰:

司马承祯(公元 647-735)。炼师之炼,乃炼丹之炼也,既炼内丹,也炼外丹。

司马承祯字子微,法号道隐,本是晋代皇室的后裔,唐代时他父亲担任朝散 紫府求贤士 清溪阻逸人 江湖与城阙 异迹且殊伦

大夫、襄阳长史等官职。他从小聪颖,但不喜官场功名,淡泊宁静,曾经和 间有幽栖者 居然厌俗尘 林泉先得性 芝桂欲调神

李白、孟浩然、王维、贺知章、卢藏用、王适、毕构、宋之问、陈子昂等交 地道逾稽岭 天台接海滨 音徽从此间 万古一芳春

为“仙宗十友”。他隐居在玉霄峰下,号天台白云子。

司马承祯居住天台山有 30 多年,著有《天隐子》8 篇、《坐忘论》1 卷,

不践名利道 始觉尘土腥 不知稻梁食 始觉精神清 阐述神仙亦人之说,与天台宗的众生有佛性的观点相似,他把安心坐忘之法

罗浮奔走外 日月无短明 山瘦松亦劲 鹤老飞更轻 略成七条修道阶次,吸收了智顗大师的定慧止观双修的精髓。

司马承祯居住桐柏山时期,天台道教鼎盛,山中建造三十六宫。道徒云集,

逍遥此中客 翠发皆长生 草木多古色 鸡犬无新声

若有出俗志 不贪英雄名 傲然脱冠绶 改换人间情 与国清华顶高明等寺院相当,人称是“千僧万道”,在司马承祯之前,除了

葛玄外,有葛洪的师父郑隐居住山中,北魏任城的魏夫人治天台白鹤大霍山,

去矣丹霄路 向晓云冥冥

晋代葛洪寻求乃祖遗迹在此炼丹。沈约结庵而居号桐柏山金庭观,梁代陶弘

景住桐柏山修炼,为撰写《真诰》准备素材,陈隋之间,徐则天台桐柏宫立“道

司马承祯提倡去欲止静,精研服气,武则天、唐睿宗征召他进京,讲授

阴阳术数和修身治国之道,深受优渥待遇和丰厚赏赐。传说司马承祯骑马到 真斋”,号隐真,绝粒服松露,寒冬不披棉,后被梁武帝、陈文帝征召宫中讲道,

隋炀帝曾请其下山辅佐帝位,不料其羽化在扬州。司马承祯曾与诗仙李白、

了桐柏山几十里外的一处桥头,心生后悔,便下马停步,重回山中,此桥为

落马桥,此山为司马悔山,为道家第六十福地。 道士吴筠交好,并居住一起唱和。司马回山后,李白还老远特意跑到天台来

寻访他。

在京城,司马承祯反复宣讲清静无为的道家智慧。他的朋友卢藏用,曾

隐居在终南山,后高居朝廷官居要职。他得意地指着终南山对司马承祯说, 贺知章回到四明山后,寻访到天台桐柏,据《野客丛谈》记载,他常在

天台山中负笈卖药,如当年终南山上韩康一般,后在桐柏山升仙。孟浩然与

此中大有佳处,你何必要回天台山。司马承祯不客气地说,这终南山多了一

条做官的捷径罢了。司马承祯回到桐柏宫之后,唐睿宗拨款为其修建宫观, 贺知章曾在越州(今浙江绍兴)相会,于开元十八年漫游吴越之地,登临天

116 天台行旅 赤城桐柏桃源,餐霞访道遇仙 117