Page 65 - 《鹿城史志》二O二一·秋冬(总第十六期)

P. 65

的一年,也是 1949 年以前发展水平最高的一年,比 1937 年增加 3.56 倍;

港口吞吐量约 70 万吨,比抗战前历史上最高的 1930 年的 30 万吨增加 1

倍多。这些都是前所未有的景象。

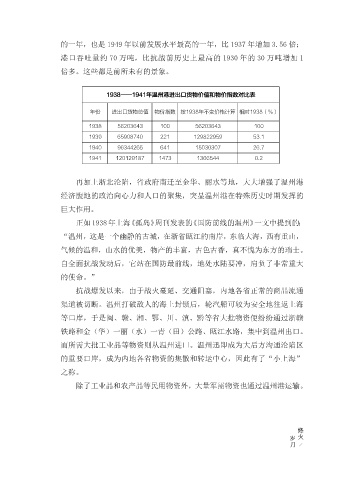

1938——1941年温州港进出口货物价值和物价指数对比表

年份 进出口货物总值 物价指数 按1938年不变价格计算 相对1938(%)

1938 56203643 100 56203643 100

1939 65908740 221 129822959 53.1

1940 96344265 641 15030307 26.7

1941 120129187 1473 1366544 0.2

再加上浙北沦陷,省政府南迁至金华、丽水等地,大大增强了温州港

经济腹地的政治向心力和人口的聚集,突显温州港在特殊历史时期发挥的

巨大作用。

正如 1938 年上海《孤岛》周刊发表的《国防前线的温州》一文中提到的:

“温州,这是一个幽静的古城,在浙省瓯江的南岸,东临大海,西有重山,

气候的温和,山水的优美,物产的丰富,古色古香,真不愧为东方的瑞士。

自全面抗战发动后,它站在国防最前线,地处水陆要冲,肩负了非常重大

的使命。”

抗战爆发以来,由于战火蔓延、交通阻塞,内地各省正常的商品流通

渠道被切断。温州打破敌人的海上封锁后,轮汽船可较为安全地往返上海

等口岸,于是闽、赣、湘、鄂、川、滇、黔等省大批物资便纷纷通过浙赣

铁路和金(华)一丽(水)一青(田)公路、瓯江水路,集中到温州出口。

而所需大批工业品等物资则从温州进口。温州迅即成为大后方沟通沦陷区

的重要口岸,成为内地各省物资的集散和转运中心,因此有了“小上海”

之称。

除了工业品和农产品等民用物资外,大量军需物资也通过温州港运输。

火 烽

月 岁

55