Page 27 - 方言志

P. 27

早的一次是西晋末年(4世纪),“五胡乱华”,晋室南迁,建都建康(今南京),从而出现了中国

历史上第一次大规模的人口南迁。在此次南迁中进入浙江地区的移民数量极大,其中还包括

一些中原望族,如王羲之、谢安、孙绰等家族。大批移民入浙,对当时带有古越语特色的楚语

和中原地区汉语的融合产生了巨大的影响,从而奠定了吴语的基础。

中原地区汉人大规模入浙,最重要的一次是南宋。南宋高宗建炎三年(1129 年)闰八月,

高宗自建康入临安,以州治为行宫,升杭州为临安府,亦称行在所。绍兴八年(1138 年)三月,

移跸临安。临安府治所钱塘、仁和两县升赤县(京都),辖余杭、富阳、新城(今新登)、临安、於

潜、昌化、盐官7县为京畿县。到德祐二年(1276年)正月,元兵逼近临安,三月,元挟宋帝、太

后等北行。据李心传《建炎以来系年要录》卷一百七十三记载,从建炎初年(1127 年)到绍兴

二十年(1150 年),外籍居民已经超过土著。以地区言之,流入临安的外籍居民以汴京(今洛

阳)为最多。从而导致南北两种方言的接触,促进吴语朝着中原汉语方向演变。这一点在杭

州方言的形成与演变上表现得尤为突出。

浙江方言的形成与发展由于缺乏历史记录和可供参考的文献资料,本志只能作粗线条的

描写。但是杭州方言是历史上宋室南迁,建都杭州后形成的一支带官话色彩的吴语,其发生

接触的两种方言十分清楚,其起讫年代和地点也都确切无疑,所以杭州方言对研究浙江方言

的形成与发展具有重要的参考价值。

杭州方言的语音系统是地道的吴语,但文白异读系统不发达,仅个别字残有文白异读的

现象,一些周边吴语普遍存在文白两读的奉母、微母、日母和见母等字,杭州话都只有相当于

周边吴语文读音的一读。例如:微母的“闻、味、望、忘、网、蚊、问”等字只有声母[ v] 一读;日母

的“肉、热、人、认、日”等字只有声母[z]一读;日母的“耳、儿、二”等字都只有[〓l]一读;见系开

口二等“家、江、交”等字只有声母[ t〓 ]一读。正如赵元任在《现代吴语的研究》中所说的:“别

处有文白两读的字(家、间、交、江、樱、角、甲、耳等等),在杭州大都取文派的读音,白话中取白

派音的字甚少。”

杭州方言儿缀念自成音节的舌尖中浊边音[l]或[〓l]。例如“姑娘儿、老头儿、小伢儿(小

孩)”,与浙江吴语其他地方念鼻音很不一样。杭州方言儿缀的读音是对北方官话的直接继

承,南方人不会发儿化韵而以音色较为接近的浊边音代替之并自成音节。

杭州方言中否定词用“没有”“不”;结构助词用“的”;人称代词用“你、我、他”,复数加

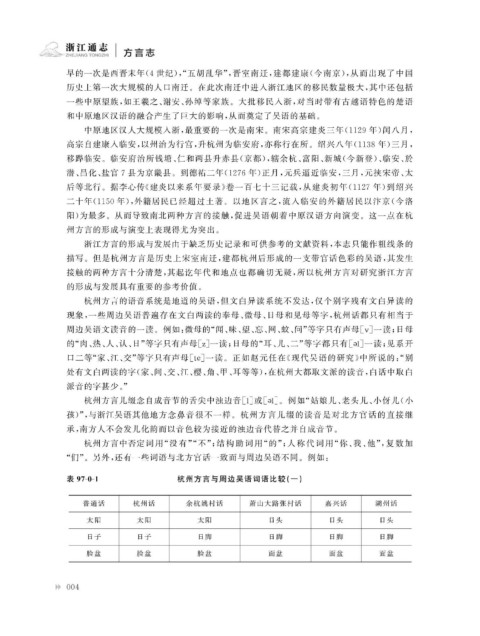

“们”。另外,还有一些词语与北方官话一致而与周边吴语不同。例如:

表97-0-1 杭州方言与周边吴语词语比较(一)