Page 395 - 莲都区志

P. 395

第八编 农民 农业 农村 · 347 ·

新治河,解决了碧湖平原粮田的涝害问题。

冷水田 主要分布在峰源、郑地等中低山区。通过排灌渠系建设,改串灌、漫灌为死水

丘灌,并辅之客土、挖高垫低、平整土地、增施有机肥和磷钾肥等措施,使山区土冷、薄、瘦等

病根得到改良。

烂糊田 主要分布在山垄、山岙、低谷。通过建立和改善“三沟”(防洪沟、排灌沟、导泉

沟),排除田边和田内的泉冷水,降低农田地下水位,改冬泡浸水为落干冬种油菜、绿肥等,20

世纪80年代双黄乡在烂糊田上种植茭白,90年代推广水稻垄畦法栽培。

缺素田 20世纪60年代起,大量种植紫云英来提高土壤肥力,70年代在蚕桑、油菜上喷

施硼肥,80年代普遍增施磷钾肥,在瓯江两岸沙性水稻田施用硅肥,在山地种植的小麦上喷

施铜肥,90年代在柑橘上喷施硼肥,2008年全面开展测土配方施肥(列入农业部测土配方施

肥项目县)。

薄土田 碧湖平原在园田化建设过程中,小丘并大丘,高丘破塥挑土填低丘,低丘加客

土,加上每年用拖拉机翻耕和旋耕,使大多数农田增加了耕作层,现耕作层厚度一般在18—

20厘米。

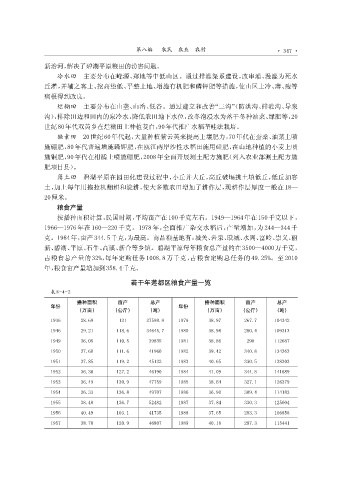

粮食产量

按播种面积计算,民国时期,平均亩产在100千克左右。1949—1964年在150千克以下,

1966—1976 年在 160—220 千克。1978 年,全面推广杂交水稻后,产量增加,为 244—344 千

克。1984年,亩产344.5千克,为最高。商品粮基地有:城关、岩泉、联城、水阁、富岭、崇义、丽

新、碧湖、平原、石牛、高溪、新合等乡镇。碧湖平原每年粮食总产量约在3500—4000万千克,

占粮食总产量的 32%,每年定购任务 1008.8 万千克,占粮食定购总任务的 49.25%。至 2010

年,粮食亩产量增加到358.4千克。

若干年莲都区粮食产量一览

表8-4-2

播种面积 亩产 总产 播种面积 亩产 总产

年份 年份

(万亩) (公斤) (吨) (万亩) (公斤) (吨)

1936 28.69 131 37598.8 1979 38.97 267.7 104342

1946 29.21 118.6 34645.7 1980 38.98 280.4 109313

1949 36.05 110.5 39835 1981 38.86 290 112687

1950 37.60 111.6 41960 1982 39.42 340.8 134363

1951 37.85 119.2 45132 1983 40.65 330.5 138303

1952 36.30 127.2 46190 1984 41.09 344.8 141689

1953 36.49 130.9 47759 1985 38.64 327.1 126379

1954 36.33 136.8 49707 1986 36.90 309.4 114183

1955 38.40 136.7 52482 1987 37.84 330.3 125004

1956 40.49 103.1 41735 1988 37.65 283.3 106858

1957 38.70 120.9 46807 1989 40.18 287.3 115441