Page 394 - 莲都区志

P. 394

· 346 · 莲都区志

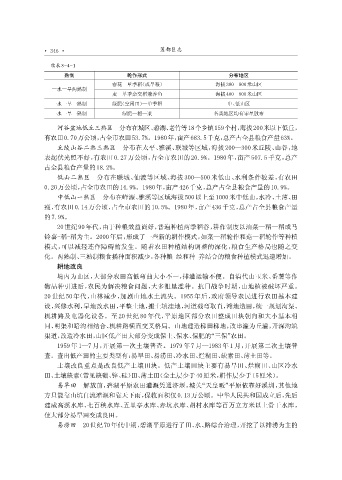

续表8-4-1

熟制 轮作形式 分布地区

春花—单季稻(或旱粮) 海拔300—800米山区

一水一旱两熟制

麦—单季杂交稻兼养鱼 海拔400—800米山区

一水一旱一熟制 绿肥(空闲田)—单季稻 中、低山区

一水一旱一熟制 绿肥—稻—菜 各类地区均有零星散布

河谷盆地低丘三熟区 分布在城区、碧湖、老竹等18个乡镇159个村,海拔200米以下低丘,

有农田0.70万公顷,占全市农田53.7%。1980年,亩产683.5千克,总产占全县粮食产量63%。

丘陵山谷二熟三熟区 分布在太平、雅溪、联城等区域,海拔200—300米丘陵、山谷,地

表起伏光照不好,有农田0.27万公顷,占全市农田的20.9%。1980年,亩产507.5千克,总产

占全县粮食产量的18.2%。

低山二熟区 分布在联城、仙渡等区域、海拔 300—500 米低山、水利条件较差,有农田

0.20万公顷,占全市农田的14.9%。1980年,亩产426千克,总产占全县粮食产量的10.9%。

中低山一熟区 分布在峰源、雅溪等区域海拔500以上至1000米中低山,水冷、土薄、田

瘦,有农田0.14万公顷,占全市农田的10.5%。1980年,亩产436千克,总产占全县粮食产量

的7.9%。

20世纪90年代,由于种粮效益尚好,普遍种植两季稻谷,耕作制度以油菜—稻—稻或马

铃薯-稻-稻为主。2000年后,形成了一些新的耕作模式,如菜—稻轮作和菇—稻轮作等种植

模式,可以减轻连作障碍的发生。随着农田种植结构调整的深化,粮食生产格局也随之变

化。两熟制、三熟制粮食播种面积减少,各种粮-经和种-养结合的粮食种植模式迅速增加。

耕地改良

境内为山区,大部分农田高低弯曲大小不一,排灌运输不便。自清代山玉米、番薯等作

物品种引进后,农民为解决粮食问题,大多粗垦滥种。抗日战争时期,山地植被破坏严重。

20 世纪 50 年代,山林减少,加剧山地水土流失。1955 年后,政府领导农民进行农田基本建

设,兴修水利,旱地改水田,平整土地,搬土填洼地,河道截弯取直,滩地造田,统一规划沟渠、

机耕路及电器化设备。至 20 世纪 80 年代,平原地区部分农田整成田块朝向和大小基本相

同、明渠和暗沟相结合、机耕路横直交叉格局。山地建造梯田梯地,改串灌为丘灌,开深沟筑

渠道,改造冷水田,山区低产田大部分变成保土、保水、保肥的“三保”农田。

1959 年 1—7 月,开展第一次土壤普查。1979 年 7 月—1983 年 1 月,开展第二次土壤普

查。查出低产田的主要类型有:易旱田、易涝田、冷水田、烂糊田、缺素田、薄土田等。

土壤改良重点是改良低产土壤田块。低产土壤田块主要有易旱田、烂糊田、山区冷水

田、土壤缺素(常见缺硼、锌、硅)田、薄土田(全土层少于40厘米,耕作层少于15厘米)。

易旱田 解放前,碧湖平原农田灌溉凭通济堰,城关“天皇畈”平原依靠好溪圳,其他地

方只能靠山坑自流灌溉和靠天下雨,保收面积仅0.13万公顷。中华人民共和国成立后,先后

建成高溪水库、七百秧水库、五里亭水库、赤坑水库、胡村水库等百万立方米以上骨干水库,

使大部分易旱田变成良田。

易涝田 20世纪70年代中期,碧湖平原进行了田、水、路综合治理,开挖了以排涝为主的