Page 312 - 一带一路——天台山与中外文化交流史

P. 312

第四章 元明清时期·277·

发指,“(倭)大举入桃渚,官庾

民舍,焚劫一空;驱逐少壮,发掘

冢墓;束婴竿上,沃以沸汤,视其

啼号,拍手笑乐;捕得孕妇,卜度

男女,刳视中否为胜负饮酒。荒淫

秽恶,至有不可言者”;桃渚内外,

“积骸如陵,流血成川,城野萧条,

过者陨涕”。

明代倭患猖獗到如此程度,就

外部原因而言,日本时处幕府南北

割据,大批浪人、武士流窜至中国

沿海,荼毒百姓;就内部原因而言,

明朝实行“闭关锁国”,全面实施

海禁,正常海外贸易中断,沿海有

失生计,遂附倭为乱。《明史·兵志》

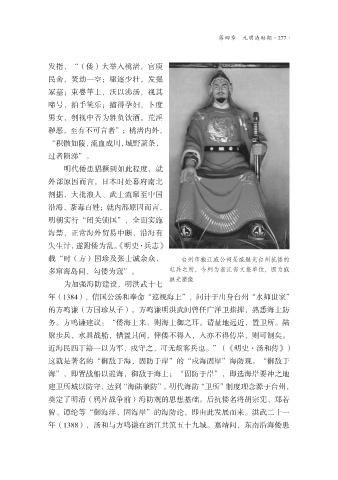

载“时(方)国珍及张士诚余众, 台州市椒江戚公祠是戚继光台州抗倭的

多窜海岛间,勾倭为寇”。 屯兵之所,今列为浙江省文报单位,图为戚

继光塑像

为加强海防建设,明洪武十七

年(1384),信国公汤和奉命“巡视海上”,问计于出身台州“水师世家”

的方鸣谦(方国珍从子)。方鸣谦明洪武间曾任广洋卫指挥,熟悉海上防

务。方鸣谦建议:“倭海上来,则海上御之耳。请量地远近,置卫所。陆

聚步兵,水具战船,错置其间,俾倭不得入,入亦不得传岸,则可制矣。

近海民四丁籍一以为军,戍守之,可无烦客兵也。”(《明史·汤和传》)

这就是著名的“御敌于海,固防于岸”的“戍海固岸”海防观。“御敌于

海”,即置战船以巡海,御敌于海上;“固防于岸”,即选海岸要冲之地

建卫所城以防守,达到“海陆兼防”。明代海防“卫所”制度理念源于台州,

奠定了明清(鸦片战争前)海防观的思想基础。后抗倭名将胡宗宪、郑若

曾、谭纶等“御海洋、固海岸”的海防论,即由此发展而来。洪武二十一

年(1388),汤和与方鸣谦在浙江共筑五十九城。嘉靖间,东南沿海倭患

正文.indd 277 2017/10/31 15:01:11