Page 45 - 《天台行旅》

P. 45

圆通洞是幽溪北面的一个天然石洞,四块石头撑起,一石横架其顶,乃是自 隙而下,反出石笋之上,始见

然造化的石屋精舍,阳光和煦,山风拂面,或坐禅,或课读,或著述,或啸吟, 一石矗立涧中,涧水下捣其根,

其情其趣独一无二。旁边的看云台和伏虎岗,崖壁上诸多的摩崖石刻让我揣摩。 悬而为瀑,亦水石奇胜处也。

崖上的大佛字是民国时石梁比丘兴慈的手笔,而“松风”和“伏虎”,则是 循溪北转,两崖愈峭,下汇为潭,

智者大师的遗墨了。我抄录在岩壁上的一首诗,历尽虫沙千万劫,可怜无数 是为螺蛳潭、上壁立而下渊深。

夕阳红。好一个钟声中夕阳,照耀着我的身影,是否依然始终孤零零地漂泊 攀崖侧悬藤,踞石遥睇其内。

流浪于万八峰谷的苍茫之上? 潭上石壁,中劈为四岐,若交

幽溪流经圆通洞下,化为五瀑。明代陈仁锡曰,“他处之瀑可以入画, 衢然。潭水下薄,不能窥其涯

入画则板法;而幽溪之瀑卒难入诗,入诗则失真。惟得古人画意,深入山川 涘(水边)。

之幽深。幽溪之瀑,乱石峆岈于谷底,树木聚集于溪旁,始出潭以为瀑,复

积瀑以为潭。泉落树头,树生泉上,真 螺溪钓艇的精致,只能身

可谓目送之不暇,实绕耳之可怡。”“品 到近旁才能见到:一座螺峰从

山第一,品瀑第二,”“缥缈万端,与 谷底猛地窜起,苍苔掩身,灌

白云而做伴,依稀月下,与明月以为俦。” 木层拥,又如石笋卓立了亿万

由此可见,天台山之清净而奇秀,自然 斯年。把孤零零的一句诗凝住

造化钟灵于每一个人的身心之上,“地 了。左转观望它,又似一个青

灵宜久住,好山可常游”,在高明寺的 螺倒饮于碧泓之上——碧泓,

客堂里,我曾见过方丈觉慧法师手书的 属于它,苍色,也属于它。这

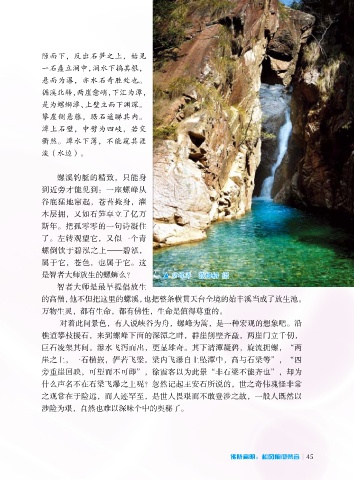

这副对联,襟怀高旷而宽敞。觉慧法师 是智者大师放生的螺蛳么? ▲ 碧螺潭 范旭初 摄

一生漂泊,风尘千缕,白驹过隙,与我, 智者大师是最早提倡放生

与我周边的人们一样,把这里的山水引 的高僧,他不但把这里的螺溪,也把整条横贯天台全境的始丰溪当成了放生池。

为知音。 万物生灵,都有生命,都有佛性,生命是值得尊重的。

在高明寺的禅房里,听觉慧法师说 对着此间景色,有人说峡谷为舟,螺峰为篙,是一种宏观的想象吧。沿

起螺溪钓艇的神异,勾起我的向往。走 樵道攀枝援石,来到螺峰下面的深潭之畔,群崖削壁齐矗,两崖门立千仞,

出高明寺的竹林,沿聚龙冈迤逦而下, 巨石凌架其间。瀑水飞泻而出,更显雄奇。其下清潭凝碧,旋流拥螺,“两

那幽溪也随而下泻,绕过山脚的田畴与 崖之上,一石横嵌,俨若飞梁。梁内飞瀑自上坠潭中,高与石梁等”,“四

黄坦坑合流南去。徐霞客在游记中细说 旁重崖回映,可望而不可即”,徐霞客以为此景“非石梁不能齐也”,却为

到此间的景致: 什么声名不在石梁飞瀑之上呢?忽然记起王安石所说的,世之奇伟瑰怪非常

之观常在于险远,而人迹罕至,是世人畏艰而不敢登涉之故,一般人既然以

两崖峭石夹立,树巅飞瀑纷纷。践 涉险为艰,自然也难以深味个中的奥秘了。

石蹑流,七里,山回溪坠,已到石笋峰底,

▲ 幽溪隐瀑 蒋冰之 摄

仰面峰莫辨,以右崖掩之也。从崖侧逾

44 天台行旅 佛陇高明:松风响彻梵音 45