Page 294 - 教育志(一)

P. 294

民国时期,特别是抗日战争时期和民国35年(1946年)后,省、县教育经费,尤其是县教

育经费每每支绌。原因大体有四。()未按章执行经费政策。教育经费占地方总经费的比例

1

小于规定的25%标准,大部分县在20%以下,最少者仅占3.8%;预算小于原有渠道的收入,

统收统支后各县编制教育经费预算,大多与原有教育经费相差颇大;决算小于预算,民国27

年度有1/3~1/4的县、28年度几乎所有县的教育实际支用数均小于预算数。(2)该收款项

而未收。学校原有款产,本是一些学校收入之大宗,省里虽曾三令五申,但县里却不着手整

理,“不肯破除面情,缘此项学田之把持者为地方士绅耳”。(3)物价上涨,货币贬值。按教育

经费预算程序,下年度的预算成于上年度,当支用时,物价已超过编制预算时的价值。()灾

4

荒。民国18年、20年,年岁大荒,教育经费特别是小学经费短收。遂出现临海等县将教育经

费分别减成七五折、八五折不等;乐清等县因收入无望,借垫惧穷,学校难免无形停办;有的县

则欠发补助费等。由此,浙江省曾先后发生多起大中小学教员索薪或要求增薪风潮。民国

23年,国民政府教育部因经费困难,令全国各大学及专科以上学校,自本年度起,奖学金逐年

取消,至民国26年度各项奖学金一律清除。遂使学生罢课风潮迭起。民国36年5月,杭州

与南京、上海等地16所专科以上学校学生6000余人,在南京举行挽救教育危机联合示威大

游行,向政府请愿,提出反对内战、提高教育经费、增加伙食费等要求,遭国民政府军警、特务

镇压,被打者、失踪者近百人,酿成南京“5·20惨案”。

(三)中华人民共和国成立后

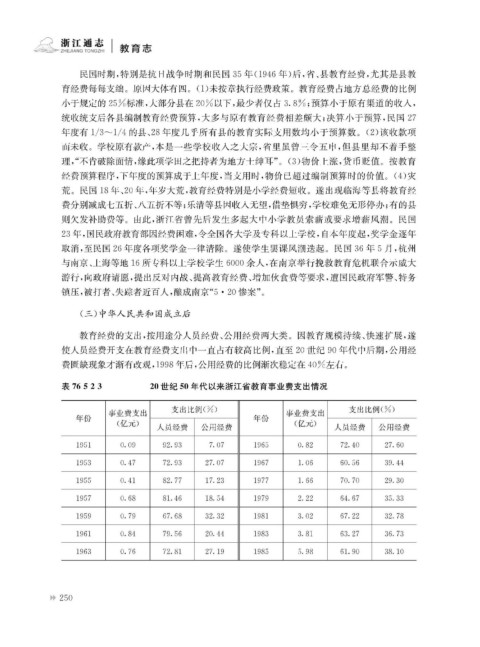

教育经费的支出,按用途分人员经费、公用经费两大类。因教育规模持续、快速扩展,遂

使人员经费开支在教育经费支出中一直占有较高比例,直至20世纪90年代中后期,公用经

费匮缺现象才渐有改观,1998年后,公用经费的比例渐次稳定在40%左右。

表76-5-2-3 20世纪50年代以来浙江省教育事业费支出情况