Page 56 - 品读三门——民俗三门

P. 56

č̿Ďіဆଽಸ

三门平调以说唱为主,表现内容

多为爱情、家庭伦理、传奇故事,没有

曲牌和脚本,随意性较大。后因文人的

介入,才有了完整的曲牌和脚本,成为

享誉一方的地方剧种。经历代发展,形

成了一套传统脚本,主要有“前十八”

和“后十八”等,代表剧目有《小金钱》

《大醉桃》《张公仪辞朝》等等。其中,

“后十八”剧目的《小金钱》就出于晚

清翰林章梫之手。章梫(1861—1949),名正耀,字立光,号一山,三门县海游

人。清光绪三十年进士,殿试选翰林院,著名学者、教育家、书法家,晚年爱好

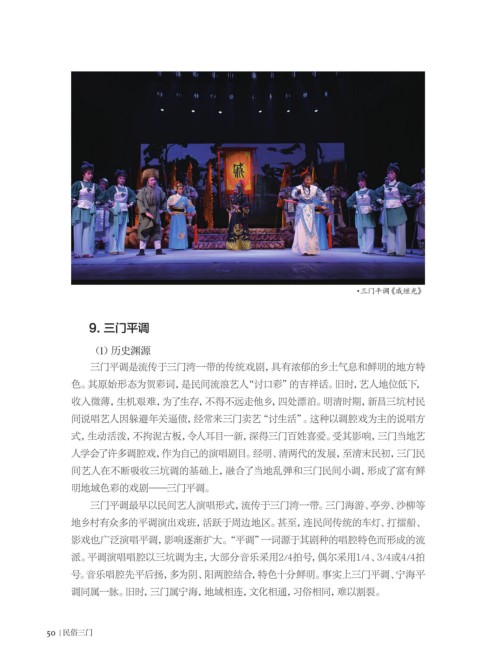

·三门平调《戚继光》

戏剧。《小金钱》就是他根据民间爱情故事编写的颂扬古代女子向往婚姻自主

和除暴安良的故事。

9. 三门平调

č̀Ď౷இหׄ

č̾Ďൎძჷ 三门平调是曲牌体,因而曲牌已成为三门平调的标志性文化符号,种类繁

三门平调是流传于三门湾一带的传统戏剧,具有浓郁的乡土气息和鲜明的地方特 多。通常分固定性曲牌、灵活性曲牌、组合性曲牌三大类。原有各类曲牌300

色。其原始形态为贺彩词,是民间流浪艺人“讨口彩”的吉祥话。旧时,艺人地位低下, 余支,现存70多支。常用曲牌有“铁盈丁”“平沙雁”“浪淘沙”“一江风”“红

收入微薄,生机艰难,为了生存,不得不远走他乡,四处漂泊。明清时期,新昌三坑村民 纳袄”“喜迁莺”“醉花荫”等。曲牌旋律优美,内容丰富,分别表现角色的

间说唱艺人因躲避年关逼债,经常来三门卖艺“讨生活”。这种以调腔戏为主的说唱方 喜、怒、哀、乐,曲牌之间结构可分可连,根据唱词字数的变化而采取增、减、

式,生动活泼,不拘泥古板,令人耳目一新,深得三门百姓喜爱。受其影响,三门当地艺 缩、伸等技巧。

人学会了许多调腔戏,作为自己的演唱剧目。经明、清两代的发展,至清末民初,三门民 继承和创新是三门平调的一大特色。三门平调吸收了三坑腔调戏的特

间艺人在不断吸收三坑调的基础上,融合了当地乱弹和三门民间小调,形成了富有鲜 点,不拘泥守旧,生动活泼。同时,增加故事剧本、配以曲牌,适合大舞台表

明地域色彩的戏剧——三门平调。 演。从以说唱为主的“唱戏”,向唱、念、做、打结合的“演戏”转变,表演成为

三门平调最早以民间艺人演唱形式,流传于三门湾一带。三门海游、亭旁、沙柳等 戏的重头。表演程式包括唱、做、念、打“四功”和手、眼、身、法、步“五法”。

地乡村有众多的平调演出戏班,活跃于周边地区。甚至,连民间传统的车灯、打擂船、 角色有“三花”“五白”“六旦”。其中“三花”为大花脸(净)、二花脸(武

影戏也广泛演唱平调,影响逐渐扩大。“平调”一词源于其剧种的唱腔特色而形成的流 丑)、三花脸(小丑);“五白”为小生、正生、老生、副末、外末;“六旦”为小

派。平调演唱唱腔以三坑调为主,大部分音乐采用2/4拍号,偶尔采用1/4、3/4或4/4拍 旦、正旦、老旦、彩旦、闺门旦、刀马旦。三门平调虽然形成了以生、旦为主的

号。音乐唱腔先平后扬,多为阴、阳两腔结合,特色十分鲜明。事实上三门平调、宁海平 表演格局,但很多戏的主角实际上由“丑”角来担任,尤以“女丑”的表演更具

调同属一脉。旧时,三门属宁海,地域相连,文化相通,习俗相同,难以割裂。 特色。

50 | 民俗三门 第一篇 非遗瑰宝源流长 | 51