Page 23 - 《天台行旅》

P. 23

密(对不同的根机的人,分别讲述秘 保持着最高的水平,如果用中国的山来做比喻,会令人想到人迹罕到的昆仑山,

密教法,或顿悟,或渐晓,互不相知)、 中国佛教作为一种理论,在天台已经达到了高峰。

不定(即在一会上说法,闻者有各自

的理解,各得其益);将佛陀的教化 池田大作说:天台也许可以称之为日本佛教之母。池田大作虽著述《我

方式分为化法四教,即藏(小乘三藏, 的天台观》,但没有亲身到过天台山国清寺。在书中,他与井上光央、石黑

即经律论)、通(也就是诸部《般若》, 东洋说起天台时,就复述了井上靖小说《天平之甍》中讲述鉴真与两名日本

“即四空无生”四谛,通于三乘)、 遣唐使进入天台山的文字:

别(为菩萨等众讲述的《方等》经典,

有别于小乘和圆教)、圆(即《法华 ……一行直奔天下的圣地而闻名的天台山。山高岭峻,路途遥远,天黑

经》,为圆满之教,三谛圆融)。用 以后又下起了雪。雪片打得他们睁不开眼睛。第二天,一行又走了一天,爬

形象的表达就是化仪四法如同“药方”, 过中岭,越过深谷,日落时进入了国清寺。

但还需化外四法的“药味”起作用。 荣睿、普照进入了天台山以后,感到好像看到了阔别祖国的山。重重叠

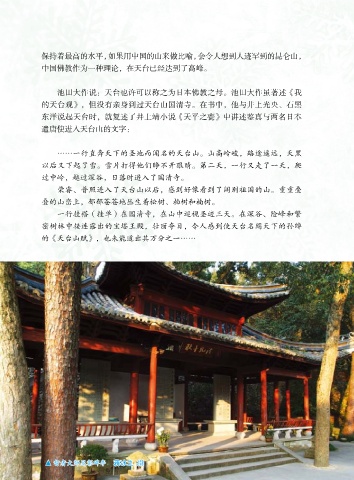

▲ 僧人每天的扫叶也是修 这样条分缕析,就不紊乱,化繁为简, 叠的山峦上,郁郁苍苍地丛生着松树、柏树和楠树。

行,让自己的内心脱离尘埃, 复杂关系一下子厘清了。 一行挂褡(挂单)在国清寺,在山中巡视圣迹三天。在深谷、险峰和繁

获得清净 蒋冰之 摄 智者大师划分了凡夫俗子成佛的 密树林中接连露出的宝塔王殿,壮丽夺目,令人感到使天台名闻天下的孙绰

六个阶段,也称为“六即”:1.“理即”, 的《天台山赋》,也未能道出其万分之一……

也就是说,一切众生皆有佛性。所谓的理也就是佛;2.“名字即”,也就是在

善知识和经典中听闻的名字中,了解到佛性于一切之中,亦即一实菩提;3.“观

行即”,也就是从名字上了解佛性,依照教仪修习,言行一致,心观明了,

理慧相应;4.“相似即”,也就是《法华经》中的六根清净,六根清净,相似

菩提,名相似观慧;5.“分真即”,也就是六根清净,相似观慧,则感悟佛理,

发真如,发真智,见佛性,开宝藏,6.“究竟即”,也就是智慧圆满,证得妙果。

智者大师这种表述,把玄奥无比的佛门学说一下子变得简洁明了,容易

感知,他完善具化了佛教的义理,在佛教教义和受众之间搭起了一座智慧的

桥梁,驾起了一叶载渡之舟,引领人们进入摩诃般若波罗蜜多——伟大彼岸

的智慧。

因为首创天台宗学说,智顗被尊为“东土迦文”,在中国地位如同释迦

牟尼。日本著名学者池田大作《我的天台观》则把智顗称为天台:天台立足

于中国古代诸多思想和佛教思想的汇合处,使中国佛教形成了一个能动的体

系。中国人的思考缜密而深邃,用长远的目光把握事物,不急于求成,大概

是受了天台思想的影响。天台建立的教学体系,在近三千年的佛法史中始终

22 天台行旅 23

▲ 智者大师显彰碑亭 蒋冰之 摄