Page 979 - 《台州市志》下册

P. 979

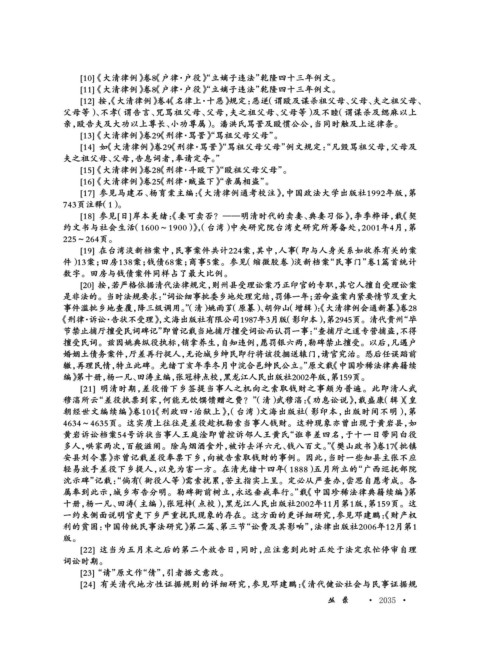

[10] 《大清律例》卷8《户律·户役》“立嫡子违法”乾隆四十三年例文。

[11] 《大清律例》卷8《户律·户役》“立嫡子违法”乾隆四十三年例文。

[12] 按,《大清律例》卷4《名律上·十恶》规定:恶逆(谓殴及谋杀祖父母、父母、夫之祖父母、

父母等)、不孝(谓告言、咒骂祖父母、父母,夫之祖父母、父母等)及不睦(谓谋杀及缌麻以上

亲,殴告夫及大功以上尊长、小功尊属)。潘洪氏骂詈及殴惯公公,当同时触及上述律条。

[13] 《大清律例》卷29《刑律·骂詈》“骂祖父母父母”。

[14] 如《大清律例》卷29《刑律·骂詈》“骂祖父母父母”例文规定:“凡毁骂祖父母,父母及

夫之祖父母、父母,告息词者,奉请定夺。”

[15] 《大清律例》卷28《刑律·斗殴下》“殴祖父母父母”。

[16] 《大清律例》卷25《刑律·贼盗下》“亲属相盗”。

[17] 参见马建石、杨育棠主编:《大清律例通考校注》,中国政法大学出版社1992年版,第

743页注释(1)。

[18] 参见[日]岸本美绪:《妻可卖否?——明清时代的卖妻、典妻习俗》,李季桦译,载《契

约文书与社会生活(1600~1900)》,(台湾)中央研究院台湾史研究所筹备处,2001年4月,第

225~264页。

[19] 在台湾淡新档案中,民事案件共计224案,其中,人事(即与人身关系如收养有关的案

件)13案;田房138案;钱债68案;商事5案。参见(缩微胶卷)淡新档案“民事门”卷1篇首统计

数字。田房与钱债案件同样占了最大比例。

[20] 按,若严格依据清代法律规定,则州县受理讼案乃正印官的专职,其它人擅自受理讼案

是非法的。当时法规要求:“词讼细事批委乡地处理完结,罚俸一年;若命盗案内紧要情节及重大

事件滥批乡地查覆,降三级调用。”(清)姚雨芗(原纂)、胡仰山(增辑):《大清律例会通新纂》卷28

《刑律·诉讼·告状不受理》,文海出版社有限公司1987年3月版(影印本),第2945页。清代贵州“毕

节禁止捕厅擅受民词碑记”即曾记载当地捕厅擅受词讼而认罚一事:“查捕厅之道专营捕盗,不得

擅受民词。兹因姚典纵役执标,销拿养生,自知违例,愿罚银六两,勒碑禁止擅受。以后,凡遇户

婚姻土债务案件,厅差再行捉人,无论城乡绅民即行将该役捆送辕门,请官究治。恐后任误蹈前

辙,再理民情,特立此碑。光绪丁亥年季冬月中浣合邑绅民公立。”原文载《中国珍稀法律典籍续

编》第十册,杨一凡、田涛主编,张冠梓点校,黑龙江人民出版社2002年版,第159页。

[21] 明清时期,差役借下乡签提当事人之机向之索取钱财之事颇为普遍。此即清人武

穆湻所云“差役执票到家,何能无饮馔馈赠之费?”(清)武穆湻:《劝息讼说》,载盛康(辑)《皇

朝经世文编续编》卷101《刑政四·治狱上》,(台湾)文海出版社(影印本,出版时间不明),第

4634~4635页。这实质上往往是差役趁机勒索当事人钱财。这种现象亦曾出现于黄岩县,如

黄岩诉讼档案54号诉状当事人王庭淦即曾控诉邻人王黄氏“诳串差四名,于十一日带同白役

多人,哄家两次,百般滋闹。除乌烟酒食外,被诈去洋六元、钱八百文。”《樊山政书》卷17《批镇

安县刘令禀》亦曾记载差役奉票下乡,向被告索取钱财的事例。因此,当时一些知县主张不应

轻易放手差役下乡提人,以免为害一方。在清光绪十四年(1888)五月所立的“广西巡抚部院

沈示碑”记载:“倘有(衙役人等)需索扰累,苦主指实上呈。定必从严查办,尝思自愿考成。各

属奉到此示,城乡布告分明。勒碑衙前树立,永远垂戒奉行。”载《中国珍稀法律典籍续编》第

十册,杨一凡、田涛(主编),张冠梓(点校),黑龙江人民出版社2002年11月第1版,第159页。这

一约束侧面说明官吏下乡严重扰民现象的存在。这方面的更详细研究,参见邓建鹏:《财产权

利的贫困:中国传统民事法研究》第二篇、第三节“讼费及其影响”,法律出版社2006年12月第1

版。

[22] 这当为五月末之后的第二个放告日,同时,应注意到此时正处于法定农忙停审自理

词讼时期。

[23] “请”原文作“倩”,引者据文意改。

[24] 有关清代地方性证据规则的详细研究,参见邓建鹏:《清代健讼社会与民事证据规

丛 录 · 2035 ·