Page 88 - 自然灾异志

P. 88

救,不至成灾。”①

历史干旱记录的地区性差异,既反映了历史自然因素变化,亦包含人文因素所致的记录

自身差异。按全省11个地市分别统计,3— 14世纪干旱记录最多地区,皆集中在杭嘉湖地

区,此后始有区分。计各世纪干旱记录最多的前3个地市,依次为:15世纪金华、台州、宁波,

16世纪杭州、嘉兴、金华,17世纪金华、嘉兴、宁波,18世纪金华、嘉兴、杭州,19世纪杭州、金

华、台州,20世纪前半叶绍兴、台州、杭州。

1951—2010年夏秋季,干旱高发地区为内陆盆地和沿海岛屿,包括金1盆地、丽水碧湖

盆地和缙云盆地及周围地区,出现概率40%以上,平均2年~3年一遇。东南沿海为低发区,

大部概率在20%左右,不超过30%,平均5年一遇。浙北平原、浙东丘陵盆地和浙南山地等

介于以上两者之间,出现概率20%~40%,平均3年~5年一遇。

(四)干旱天数

常年于7月上旬梅雨结束,进入伏旱季节,沿海和浙北地区平均持续干旱少雨期2个月,

以夏旱为主;西部内陆地区旱期则长达3个月或以上,多夏秋连旱。全省1951年以来,出现

旱期最长为1967年,大部分地区持续干旱110天以上,浙东南沿海和浙西地区则超过120

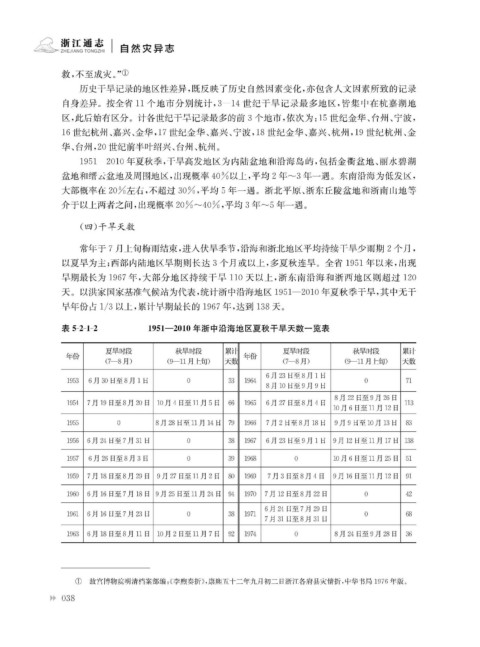

天。以洪家国家基准气候站为代表,统计浙中沿海地区1951—2010年夏秋季干旱,其中无干

旱年份占1/ 3以上,累计旱期最长的1967年,达到138天。

表5 -2-1-2 1951—2010 年浙中沿海地区夏秋干旱天数一览表

① 故宫博物院明清档案部编:《李煦奏折》,康熙五十二年九月初二日浙江各府县灾情折,中华书局1976年版。