Page 330 - 《舟山市志(1989—2005)》上卷

P. 330

要比大洋表层高,时空变化受诸多因素影响而较为复杂。

平面分布

春季全市海域表层活性磷酸盐分布由西向东逐渐降低,形成里高外低的变化特征,底层活性磷酸盐含量

则呈东北低、西南高的特征。由于春季浮游植物繁殖迅速,透光层含量普遍低于秋季,表、底层变化范围分

别为0.00~3.53µmol/L和0.07~1.41µmol/L

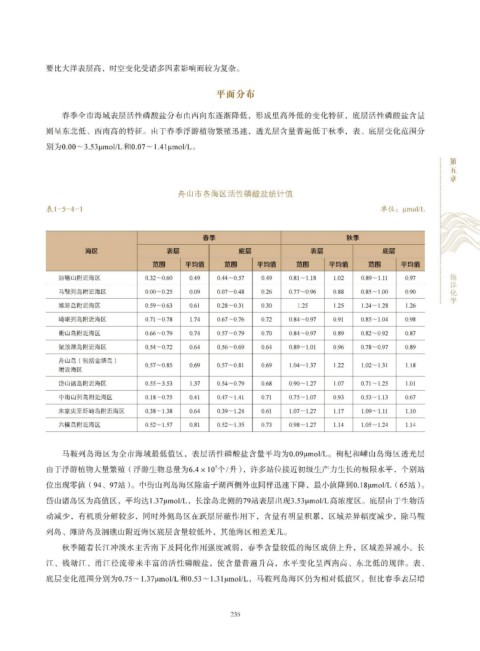

舟山市各海区活性磷酸盐统计值

表1-5-4-1 单位:µmol/L

马鞍列岛海区为全市海域最低值区,表层活性磷酸盐含量平均为0.09µmol/L。枸杞和嵊山岛海区透光层

由于浮游植物大量繁殖(浮游生物总量为6.4×10 5个/升),许多站位接近初级生产力生长的极限水平,个别站

位出现零值(94、97站)。中街山列岛海区除庙子湖西侧外也同样迅速下降,最小值降到0.18µmol/L(65站)。

岱山诸岛区为高值区,平均达1.37µmol/L,长涂岛北侧的79站表层出现3.53µmol/L高浓度区。底层由于生物活

动减少,有机质分解较多,同时外侧岛区在跃层屏蔽作用下,含量有明显积累,区域差异幅度减少,除马鞍

列岛、滩浒岛及泗礁山附近海区底层含量较低外,其他海区相差无儿。

秋季随着长江冲淡水主舌南下及同化作用强度减弱,春季含量较低的海区成倍上升,区域差异减小。长

江、钱塘江、甬江径流带来丰富的活性磷酸盐,使含量普遍升高,水平变化呈西南高、东北低的规律。表、

底层变化范围分别为0.75~1.37µmol/L和0.53~1.31µmol/L,马鞍列岛海区仍为相对低值区,但比春季表层增